LLA Editor

July 9, 2022

「現在堂食可多少人一枱?有晚市嗎?」相信這些都是限聚令下大家經常聽到的問題。 疫情限制了社交活動,拉闊了人與人之間的距離,尤其第五波疫情迫使市民幾乎暫停聚會,久月不見或使人連面對面的相聚都變得腼腆。幸好,隨著疫情轉趨穩定,社交距離措施自5月中陸續放寬,大家終於可以與親朋戚友相見,於聚會中暢所欲言,分享數月近況,但在連珠炮發的同時,也要記得留予對方回應及分享的空間。 社交可貴之處在於與人互動的過程,從彼此真正的溝通中表達、理解、同理及回應,但溝通技巧並非人人拿捏得宜,如能加強社交智慧或能令每一次見面成為愉快的時光。 心理治療師艾米·莫林(Amy Morin)在心理健康資訊網站Verywell Mind提出一些提升社交智慧(Social Intelligence)的小技巧,有助改善或提高社交能力,讓大家能與親友享受更高質素的時間,甚至提升待人接物的表現。 一、 多觀察你身邊的人和事 觀察並模仿是學習中最直接及有效的方法之一,社交能力同樣可採用這個技巧。如果你認為自己在社交圈子中的表現、角色未符合自己的期望,並且想要改變的話,可以嘗試多留意身邊一些善於社交的人,觀察他們的行為舉止、與人互動的談吐反應、說話的表情語氣等互動技巧,從中學習別人的長處,並建立屬於及令自己舒服的溝通互動模式。 二、 加強情緒智商(EQ) 學習在社交場合控制負面情緒,在處理情緒時可以加一點理性判斷及思考,避免把負面情緒肆無忌憚地宣洩出來。同時需要學習培養同理心,設身處地理解別人處境,因為每個人也同樣有不同情緒和感受,表達情緒是本能,能把情緒好好控制並適當地展露才是本領。 三、尊重文化差異 每個人的成長背景都不一樣,對待事件的態度及看法很大程度受到成長環境影響,即使十分細微的事發生於兩位背景不同的人身上,反應可以是截然不同。儘管如此,我們更要學習尊重及理解與自己持有不同想法的人,可以不認同別人的觀點,卻需要尊重別人有其想法的權利。 四、 練習積極聆聽 聆聽別人是溝通中表達尊重的表現,「互動」意指互相交流,一來一往才是健康的互動。自己踴躍分享的同時,也不要中斷別人的說話,讓對方完成他的表達,回應對方前先細心思考對方話語,嘗試理解對方的意思,於交流中積極維持雙方溝通,創造正面社交經驗。 五、 欣賞你生命中重要的人 關係需要一同維繫,成長過程中有些人一旦失去聯繫便會愈走愈遠,如果你不想生命中的親人或朋友一一淪為過客,嘗試關心你所重視的人,珍惜每一次相聚並適時加強彼此的連繫,或許主動過後,他或她會成為你生命中不可或缺的人。 有人認為社交很費心神,有時疲於聯繫,或習慣當被動角色,但每一段關係的確需要各自的付出。如你學懂以上幾點社交智慧並能學以致用,可能會有意想不到的收穫。

July 9, 2022

有時候家庭聚會的可怕之處是親戚的「關心」——何時拍拖、何時結婚、何時升職等,縱然心中已有計畫,卻會因尚未實踐而支吾以對、尷尬不堪,恨不得可以「原地登出」。然而,如果你的目標或計畫遲遲仍未實現,除了與客觀情況有關外,可能是受拖延症(procrastination)影響。 早年研究指出,全球可能有近10億人患有拖延症,可見普遍人或欠缺行動力,影響生活或工作表現。所謂拖延症的行為,其實是一種習慣,需要從改變習慣著手,逐漸訓練自己的心態、行為,由壞習慣改變成好習慣。其中一個方法可參考由美國女作家Mel Robbins提出的「五秒法則」,引導大家坐言起行。 「五秒法則」看上來好像很可笑——怎麼可能只花五秒就能改變拖延症、而又可達成目標?究竟「五秒法則」的魔法是甚麼,讓「五秒」成為改變的關鍵呢? 關鍵在於倒數!當你需要完成一份工作、卻生出延後處理的念頭時,請在心中為自己倒數五秒,緊記要由「5」開始倒數,因為如果順序數便會沒完沒了數至100仍未能開始行動。拖延症人士在開始行動前,經常有十萬種原因縈繞於腦海,阻止自己立即行動,而5秒倒數旨在擊退各種藉口及未知的恐懼,強逼自己在限時內專注於即將要進行的活動中,倒數的壓力也會迫使行動。 「五秒法則」並非一道必勝定律,需要持之以恆,從小事開始訓練自己,例如改變賴床的習慣。貪睡是人之常情,但要上學、上班、約會,賴床很多時會導致遲到、破壞印象、長遠更導致信用、人際關係等問題。想改善賴床的朋友,每天可以提早30分鐘起床,當鬧鐘響了,倒數5秒後便下床梳洗,當你在5秒內成功下床,便已是跨出改變壞習慣的一大步,日復一日,慢慢改掉賴床的習慣。 如果你希望作出收變,「五秒法則」是一個實用的小技巧,應用在生活大小事情上,會為你帶來裨益。與其說「五秒法則」是一種魔法,其實這是一種改變人內在心態及行動力的開端。 讓五秒為你的生活帶來改變。

July 9, 2022

人一生有不同轉捩點,不論是失戀、畢業、受傷或親人離世等經歷都會令人成長及蛻變,而德國作家Dominik Spenst曾經歷一次幾近致命的車禍,瀕死體驗令他決心日後以正面的態度面對未來,並撰寫了創造快樂人生的秘訣──《6分鐘日記的魔法》。 《6分鐘日記的魔法》結合了書與日記,教導讀者培養每天問自己六個問題的習慣,透過每天的思考與反省來改變看待事物的角度,嘗試以積極樂觀的心態迎接每一天的到來,培養正向思維,享受快樂人生。想樂觀面對人生但卻無從入手,不妨細閲以下六個問題,思考一下自己又會如何作答。 1.今天我很感恩的三件事 每一天,我們會感受跌宕起伏的情緒,往往負面記憶會令人難以忘懷;快樂記憶卻會於腦海轉瞬即逝。其實只要將每天感恩的三件事記錄下來,過程中能令人專注於當天所感受到的正面情緒,減低負面情緒的影響,令心情不再被陰霾籠罩。 2.讓這天變得很棒的方法 凡事並沒有絕對,日常生活一直充滿無限可能性,每一天如何度過,快樂或不快樂,可以由自己決定。試著每天起床時都思考一下今天的可能性,把握每一天的開始,思考今天想完成的事,問問自己︰有甚麼方法可以實行?哪種方法可以令事情變得更棒?然後透過果斷實行自己的小目標,把今天活得比昨天精彩。 3.跟自己說一句正向自我肯定的話 生活總會有不如意的時候,當人接連遇到失敗,自信心亦會逐漸低落。緊記不要去責怪那一個看似失敗的自己,試着肯定自己付出過的努力,欣賞自己的進步,相信自己能於未來做得更好,跟自己說一聲「你做得很好了」、「你已經進步了」。 4.我今天所做的一件好事 助人為快樂之本,成功幫助他人過後,看到別人臉上掛着微笑之時,心裏面亦能感到一絲滿足及安慰。習慣每天寫下自己做過的好事,讓助人的幸福感不斷延續下去。 5.我要如何改善今天做得不好的地方 世上無人完美,任何人都有優點與缺點,而改善缺點便是人生其中一個重要課題。透過每天反省自己的不足,提醒自己繼續改善,久而久之便能踢走陋習,成就更美好的自己。 6.我今天經歷的三個美好事物或幸福時刻 每個人的一天總會經歷大大小小的事情,不管是快遲到時趕上了巴士或是回家後家人的噓寒問暖等的瑣碎事都能令人感到窩心及幸福。嘗試將每天體會到的「小確幸」記錄下來,常懷感恩之心,讓自己期待明天將會遇到的幸福時刻。 日記所記載的不只是當天遇到的人和事,更是一段又一段實實在在的經歷,其感受會累積在心靈上。如果烙下的情緒和反思是正面、或者正視個人傷痕及不足,他日回望過往筆跡時,便會察覺到自己看待事物的態度逐漸轉變,而這一本日記將會成為你成長的證明。

July 8, 2022

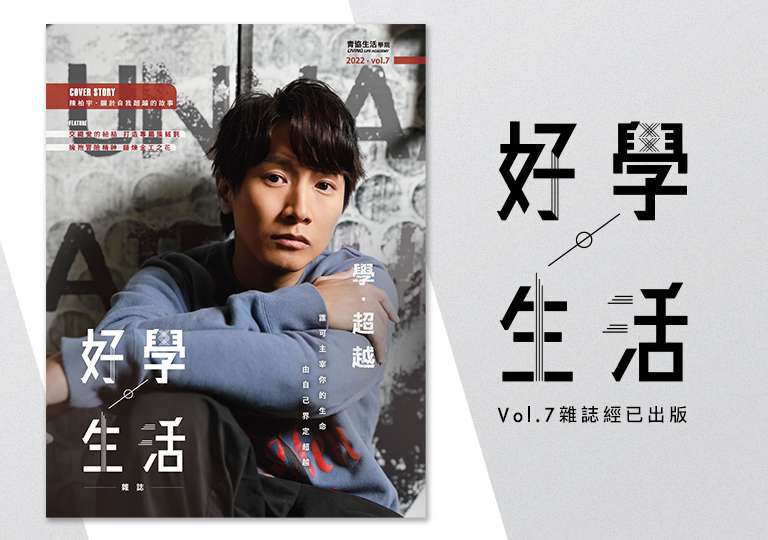

青協生活學院《好學·生活》雜誌第七期現已出版,每期雜誌聚焦一個 關於學習、關於生活,也關於您和我的課題。今期與大家一起研讀「學習超越」的主題,當中邀請了專注精進其音樂實力的陳柏宇進行封面故事專訪,分享他不懈突破自己的人生哲學;收錄幾位課程導師在其領域奮鬥的專訪文章,談及超越自己的方法和推動行業發展的願景;另由不同專家分享科技、飲食、教育和事業等範疇的小貼士,以及「超越」的心理學理論,為當下揭着此書一讀的您,帶來一處思考及想像的空間。今期雜誌同時為大家搜羅2022年7月至10月的精選課程,涵蓋多個領域的學習,請即登入lla.hkfyg.hk,瀏覽更多課程資料。 我們希望,通過分享不同人士的故事,為開始或正在追求卓越的你帶來一點點前進的動力。 歡迎各位瀏覽以下電子版雜誌,或到青協生活學院取閱雜誌。

July 7, 2022

一個居所,不僅是一個生活的空間,更由人賦予其意義——家。無論是哪個年代,擁有一個居所都是不少人的目標之一。香港寸土尺金,當努力儲備充足的買樓置業資金後,尤其是新手買家,想當然會審慎揀選單位,為自己和家人物色「最好的家」。為讓這個家成為一室心安處,收樓時刻必須眼觀六路,以免入伙後才發現問題重重。近年「驗樓師」便擔當這個重要角色,香港青年協會持續進修中心「樓宇檢驗助理培訓證書」導師劉兆健(Ken Sir)認為,他們的使命就是「為準業主找出買入單位現有和潛在危機,讓市民安心入住理想安樂窩」。 「驗樓師」的專業 以知識與經驗洞察缺陷 關於「驗樓師」,Ken Sir首先解釋這個名稱是由傳媒打造出來,在行內其實稱為「驗樓主任」。驗樓主任主要的工作是為業主擔當第三公證方,找出單位有問題的地方,然後向業主及發展商解釋其根源,過程中不能單靠肉眼尋找問題,更要運用專業知識、儀器和經驗判斷到底怎樣才是一個「Defect」(缺陷)。驗樓主任從入屋一刻便開始工作,由地板、牆身、天花板、門窗、露台,甚至肉眼看不到的細節,例如去水系統、喉管、廁所等設備一一檢驗,儀器是一大助力,配合他們的專業知識,幫助勘察單位,並準確找出問題。 Ken Sir至今已有近20年樓宇檢驗經驗,除了為客戶找出單位問題,也是發展商的橋樑。他分享一個歷年最差的樓盤情況——單單是檢驗去水系統時已全屋水浸,通常這種問題是歸因洗衣機,例如去水喉鬆脫,這種情況在一、兩年前間中會發生,但近年已幾乎絕跡,他解釋驗樓主任會與發展商反映問題和溝通,在這個問題上發展商已找到解決方法,如為去水喉加上索帶,可見驗樓主任的角色絕對舉足輕重。 超越自己 學得愈多 走得愈前 樓盤單位推陳出新,因社會民生的發展而影響單位大小、格局和配套等,比如納米樓,促使具備近20年驗樓經驗的Ken Sir抱持不斷學習、與時並進的心態,在遇到任何樓盤情況時仍能自信處理。驗樓主任不僅要了解市場需要,更重要是提高對工具和儀器的認知和使用技術,因為熟練其操作方法在完成驗樓個案上帶來莫大幫助。檢驗過程並不能只靠肉眼,例如滲漏問題必須要有儀器輔助,而儀器設備日新月異,惟有學習得愈多才能走得愈前。經驗雖然是驗樓主任的重要武器,但倘若停留在現有所學,一成不變,則有機會趕不上行內新趨勢,因此增強對儀器的掌握和學習新知識也同樣重要。 近年加入樓宇檢驗行業的人數倍增,包括不少畢業生及有意轉行的工程行業人士,驅使擔任香港樓宇檢驗學會會長的Ken Sir自2018年起與青協合作開辦「樓宇檢驗助理培訓證書」(前身是「專業驗樓培訓證書課程」),為業界培訓人才。課程至今已舉辦超過40屆,更於去年成功申請為政府資歷架構第三級課程。樓宇檢驗學問涵蓋不同領域,如自學或會感到無從入手或毫無章法,因此課程以具系統性、全面性及實用性為特色,「課程比較全面而且貼地實用,包涵理論、樓宇結構、看圖則技巧、物料、施工、樓宇相關的法律知識等;還有最重要的現場實習,實習課會教授不同儀器操作,最後亦會教授報告撰寫技巧。」正如Ken Sir提及,儀器操作對驗樓師來說很重要,因此課程也著重學生對儀器的認識和技術,「課程提供約20至30種工具及儀器實習,並進行相關考核,學員上課時有機會摸索各種儀器,然後才按自己需要和儀器功能選購適合的工具。」 冀為行業設標準 資歷架構認證提升信心 對於驗樓需求持續,政府卻未有對驗樓主任資格設監管,Ken Sir指出「有很多人想入行,所以青協與學會增加和整理原有的課程內容,用心籌備並申請資歷架構,最終成功讓課程獲得政府認可,令學員畢業後可以得到資格證明,同時亦為驗樓師的能力設定標準,對自己及客戶都是一份保證,令行業更健康發展。」成功畢業學員更可申請持續進修基金,鼓勵有意入行人士增值和裝備相關知識,積極學習新事物;行內人士則通過進修提升和超越現在的自己,更上一層樓。 除此之外,畢業學員可自費報考由香港樓宇檢驗學會設立「驗樓主任認證資格評核」,透過學會認證提高驗樓人員的專業性和認受性,評核資格分為四級階梯(即助理驗樓主任、驗樓主任、高級驗樓主任和專業驗樓主任),對報考者的能力作出更準確的評斷,亦能增強各方持份者對樓宇檢驗人員的信心。對Ken Sir來說,這一步的突破是基於在行業二十載的觀察和感悟,身體力行推動行業邁向更前,幫助更多需要「驗樓」這門學問的人。 淺談驗樓程序 當驗樓主任接到委託,首先會了解單位資料,而一手樓和二手樓的檢驗方式及重點也有所不同,以下為Ken Sir建議的檢驗小貼士。 一手樓 先閱讀發展商資料和平面圖,從單位大小、房間數量及設備預算檢驗所需時間。 檢驗後需要填寫Defect List和執收紙。 建議著重觀察瑕疵、手工及完成面部分。 如果買家想自行檢驗一手樓,可重點視察滲漏和去水問題,若果入伙後才發現有問題而導致水浸,影響極大,因此需要特別留意廚房、廁所及涉及安全問題的部分,如大門和防煙門。 二手樓 先找出單位圖紙,看看結構性部分(如結構牆)有否改動,到現場後必須與圖紙作對比。 完成檢驗後,驗樓主任需提供詳細報告,並附設數據、相片和解釋。 如果買家想自行檢驗二手樓,建議主要看設備與結構。 二手樓的檢驗重點是結構性和安全性的部分,例如天花石屎會否剝落、鋼筋有否外露或老化、牆身有沒有裂痕或滲漏。

July 7, 2022

孩子呱呱落地時是一張白紙,因家長的教養方式和學習環境填上色彩,影響性格、成長與發展,尤其零至六歲是兒童成長的黃金期,不少家長都會在孩子升讀幼稚園前,安排他們參加Playgroup(遊戲小組),期望孩子在遊戲中學習,同時為入讀幼稚園做好準備。隨著學前Playgroup文化盛行,坊間陸續出現不同的Playgroup類型,然而Playgroup導師尚未有認證或註冊的制度,內容和師資良莠不齊。香港青年協會持續進修中心為推動行業發展,自2014年起開設資歷架構第三級課程「幼兒Playgroup導師培訓證書」,由資深幼兒工作者馬惠屏(馬老師)擔任課程導師。馬老師期望,藉著課程培訓出專業、懂得發掘孩子長處的導師,為行業注入新血、帶來突破。 有人會以為,Playgroup只是一個讓孩子玩玩遊戲、如同託兒中心的地方;亦有家長認為,Playgroup是為孩子準備幼稚園面試的地方。對於大眾的不同理解與期望,馬老師秉持自己對幼兒教育及Playgroup的信念,給出這樣的一個解釋:「Playgroup不只是遊戲小組,也不應該是目標性的,而是透過有系統的遊戲,讓孩子接觸及學習日常生活中的事物,讓家長學習如何在生活中輔助孩子學習及成長;導師則需要從中觀察及分析孩子的個性,並且發掘他們的潛能和長處。」Playgroup是一種方式,導師的引導技巧、與家長的溝通和對孩子成長需要的觀察,主導每場遊戲小組的成果。 觀察幼兒的需要 非「一本通書走天涯」 幼兒尚未懂得聽從和理解指令,因此特別需要成人觀察他們的需要。家長或幼兒工作者看到孩子大叫大喊或跑跑跳跳,或多或少會覺得他們「不乖」、「難教」,而未必了解背後的原因,馬老師指出「幼兒在不同階段會有相應的需要與行為,例如有小朋友喜歡將積木扔走,或者會有人以為他搗蛋,但其實這是他的行為模式。導師需要理解這些行為背後的意義,再去滿足他們的需要,例如可以在下一節的課堂中,給喜歡扔玩具的孩子玩拋豆袋,滿足孩兒成長的內在需求。有時候家長不理解孩子的行為,導師也要向家長作出解釋。」馬老師認為,每一個孩子都不一樣,因成長背景而有各種行為表現,因此觀察力和敏感度都是成為Playgroup導師需要具備的「軟件」。 曾任幼稚園教師、在幼兒及兒童教育界別工作逾30年的馬老師,由2014年起擔任「幼兒Playgroup導師培訓證書」課程導師,至今共培訓逾2,000位學員。馬老師分享,課程著重理論與體驗並行,除了在課室授課外,中心亦會安排學員到她的親子Playgroup課堂上觀課,體驗帶領幼兒遊戲的實況,「先前提到導師要理解孩子的行為,其實這也要靠經驗累積,當你觀察得愈多、接觸得愈多,就自然會理解到孩子做出某些行為的原因,這也可以幫助你消化和理解課堂上的內容,因此觀課對學習是非常重要的。」同時馬老師亦有教授其他幼兒教育相關的課程,向家長及幼兒工作者傳授實務的幼兒教學技巧。在培育業界導師的過程中,她鼓勵學員多累積經驗,同時樂於把自己三十年的經驗分享予學員。 扭轉「撞板」的意思 啟發孩子天賦 Playgroup導師除了要熟悉兒童成長理論外,也要把握遊戲設計及帶領的技巧。她留意到在課程實務練習期間,對不少學員來說,要拿捏幼兒的能力來設計出相應的遊戲,是有一定難度,「雖然我常說孩子的能力其實很高,但有時成人總會高估了孩子的能力,將遊戲設計得過於複雜。」不過,馬老師反而樂見學員「撞板」,因為每次錯誤都是一種學習,可以避免日後重複犯錯。成人也會有失誤之處,同樣,孩子成長路上跌跌撞撞,更需要成人的扶助;潛能初現時,當予適時引導和鼓舞。 馬老師強調幼兒教育工作者的責任是發掘孩子的天賦,她常與學員分享,「每個小朋友都有自己的天賦,現在如果你尚未找到自己天賦,可能是因為你的照顧者沒有好好為你發掘,但今天你是別人的照顧者,就為孩子發掘他們的天賦,好的地方就讓他們發揮,不足的地方就去教育他們。」這一番說話可以說是馬老師作為一名幼兒教育工作者的心態,相信每一個孩子絕對身懷天賦,以自己的能力啟導他們。 持續學習 在既定中尋求突破 外國專家不時發表有關幼兒發展及教育研究的新發現,馬老師緊貼著新趨勢,持續學習並定期審視課程內容,期望從中尋求突破。馬老師年前亦特意遠赴匈牙利及紐西蘭進修,增值自己。其中最難忘的是在紐西蘭參觀一間幼兒中心,當地的學生跑到沙池玩耍,甚至拿起泥土往嘴裡塞,但老師沒有阻止,反而是讓孩子做他們想做的、喜歡做的事。這種自由的學習模式啟發了她,「香港家長比較著重於孩子的規矩和認知,有的會覺得Playgroup就是為孩子準備幼稚園面試,以前我在設定Playgroup課堂內容,也會加入較多認知性的內容,但就是進修過後才發現這樣不行,必須要在滿足家長和孩子自由學習之間取平衡,同時也會教育家長給予孩子空間發揮,適時引導他們回來。」 青協「幼兒Playgroup導師培訓證書」課程獲資歷架構第三級認可,期望可培訓專業導師,為行業注入新血,「現時社會沒有要求Playgroup導師必須取得專業認證資格,以致導師質素比較參差。」馬老師亦希望自己可以繼續進步,並持續將新發現、新得著分享給學員,「我一直留在前線工作,就是希望緊貼現今孩子所需,而不是搬十年前那一套出來,然後跟學生說這樣學就沒錯,就是要透過前線經驗,才能好好的向那些希望成為導師的學員們傳授教育心得。」 從事同一行業三十載,馬老師仍未厭倦。在她眼中,幼兒教育就如一條無盡的路,只要透過不斷學習、不斷發現、不斷突破,便能在路途上尋獲樂趣,同時幫助每一位孩子在成長路上添上色彩。

July 7, 2022

金工,即金屬工藝,一種聽來較男性化的工藝,卻可以製作成形態各異的戒指、手鐲、頸鏈等飾物。本地金工品牌Adventurist Studio的創辦人李穎嘉(Kaka)在學生時期與金工結緣,便愛上這種千變萬化的工藝,更希望讓金工成為其生活的日常,在2016年毅然創立一個專為金工而設的工作室,隨後開班教授製作金工飾物,成為金工與學生的連結,向他們娓娓細說更多關於金工的故事。 金工浪漫 放膽創立個人品牌 走進工作室,精心擺放的乾花和可愛裝飾打造出一個夢幻空間,細看下原來處處遍佈金工的工具和器材,霓虹招牌則訴說著一種浪漫情懷,展現出Kaka的藝術世界。Kaka畢業於香港浸會大學視覺藝術院的視覺藝術學系,因在學時選修「Studio Jewelry」、學習金工而改變了她的未來航道。與畫畫不一樣,金工是將平平無奇的原材料,加入自己的想法,透過不同工序,例如焊接、成形及打磨,打造成一件具立體美學的藝術品,製作過程為Kaka帶來不一樣的成功感,也成為她熱衷於金工創作的動力。金工創作存在極大的可能性,同時蘊含創作者的故事和心血,Kaka分享其中一份大學習作是製作一件有趣及有故事的飾品,唯一的條件是必須包含能活動的元素,結果Kaka突破一般人對戒指的想法,創作了一隻可以攪動的戒指,為飾物增添意想不到的玩味。Kaka總是有層出不窮的想法,金工容讓她發揮這種原創和挑戰精神,也就是她對這項工藝著迷的最大原因。 畢業後,Kaka也陷入常見的迷思——職業路向。她笑言自己曾是一個「廢青」,花了將近一年半時間尋找自己未來方向,是要腳踏實地當一個「打工仔」,還是堅持藝術創作的夢想?在家人的勸喻下,Kaka一度投身平面設計的全職工作,日復日長時間的工作和創作的局限性,反而讓她更清楚自己真正想走的路。「當時金工藝術並未於坊間普及,市面上有名氣的金工品牌亦不多,因此我趁著自己還年輕、有心有力,便試著向『金工導師』的路走前一步,租了一間小小的工作室,既可做自己喜愛的金屬工藝創作,亦可開辦工作坊增加收入來源,讓我可以添置更多機器和工具,支持我的創作。」Adventurist Studio就是在這些因素下誕生,記錄著Kaka年少輕狂的追夢足跡。 滴水穿石 分享日常感染學生 從創作自己的藝術作品至開班授徒,由創作者搖身一變成為導師,過程中令Kaka成長不少,除了在工作坊上分享自己的學識外,也學習到易地而處,了解學生的需求及想法。起初,由於熱愛這項工藝,Kaka總是希望把所有知識傾囊相授,例如金工的歷史、物料知識、製作方法和步驟等理論,「以往我會希望學生先全面了解金工的細節和知識才開始動手製作,但發現並非每位學生都對此有興趣,反而會感到沉悶。因此。我簡化了整個流程,減少資訊量及避免加入過分複雜的元素,多花一點時間專注於體驗更有趣的步驟。」明白到學生的學習期望,Kaka在設計教學方案時會設身處地為他們作考量,選取合適的作品款式、物料和製作方法等,以容易製作、款式簡單及美觀兼備為大原則,讓學生享受每一次的金工體驗。 營運工作室數年,讓Kaka堅持教學的原因是,「學生和客人都會主動在社交媒體上留下讚賞及正面評語,讓我知道自己花在教學上的心思是被認同的。」她更享受與客人溝通,並發現很多人都對金工不甚了解,而希望進一步認識這種藝術,這也是符合她希望在香港推廣金工的目標。透過工作坊,她向學生分享更多關於金工的知識,同時藉著社交媒體平台分享自己的作品,藉此推廣金屬工藝的周邊故事,其工作室更增設「金工日常」的中文名稱,因為金工已經融入她的日常生活。 調節心態 在海量學習中成長 近年手作工作坊興起,同類型的工作室或小店如雨後春筍地出現,抄襲或類同的情況並不罕見。談及作品不時被別人模仿或抄襲,Kaka懂得調整心態︰「創作的腦袋是屬於我,別人如何抄襲也未能奪去我的創意,只要不斷向前求新,抄襲我的人都只是跟隨於我的背後。」她認為可以不斷成長和超越自己,以勇於求變及追求新鮮感作為應對,「我會不停創作新款式,因為我是一個怕悶的人。」她的破格創新想法成為了品牌的特色——將金屬和純銀焊接結合、研發出雙色甚至三色的金工作品,創新款式吸納了不少新客人,也是對她的設計的一種肯定。 現時工作室漸上軌道,Kaka認為過程中最困難的莫過於是在創作與教學之間取得平衡。曾經因為工作坊反應熱烈,Kaka把自己所有空檔時間預留開辦工作坊,卻壓榨了自己創作的時間和精神,所以她重整業務方向,以尋回初心平衡創作與教學的時間。自稱「工具控」的Kaka指出,品牌成立的目標其實很純粹,就是可以讓她有資金購買令她著迷的金工工具和優質機器,一方面提升自己的技術和作品的質素,一方面以最好的上課物資回報學生,即使價錢貴一點也不要緊,「曾經有老師告訴我,其實懂得保養及好好打理工具,優質器材的確可以用一輩子,所以我覺得這些錢是花得有價值的。」 除了提升裝備外,Kaka積極進修,在疫情前每年也會到外地上課,不斷超越當刻的自己,例如到台灣修讀更專業的金工課程,疫情期間則在香港向不同師傅學習,從觀摩海量設計、事物中啟發思考,從進修中進深自己的知識和技術,變出更多嶄新元素,讓金工之花綻放得更璀璨迷人。

July 7, 2022

禮物,盛載送禮之人的心意,如在摯友的生日、情人間的紀念日和父、母親節等別具意義的日子,藉著送禮表達珍視之情——愛。送禮時除了考慮收禮之人的需要和喜好外,不少人會想到送上獨一無二的禮物,創造難忘回憶。論心思和驚喜,手作禮物無疑是首選,近年愈來愈多人會選擇參加手工藝工作坊親手準備禮物,添加獨特性和心意,過程中更可學習新技能,具娛樂性又可以自我增值。本地手作禮物店Eachcare的創辦人呂柏欣(Jesse)留意到這個趨勢,於2018年開辦不同類型的手工藝工作坊,期望提供一個關於悠閒與手作禮物的空間,讓客人製作屬於自己的禮物。 源於愛的工作室 勇於由零開始 工作室取名為Eachcare,意念是「Care each other」,關心每一個人;而品牌的建立亦是源於Jesse 對女朋友的愛與關心,因為他在送每一份禮物的思考、製作過程,都蘊含對女朋友的心意。Jesse分享成立Eachcare背後的故事,「因為當時我要物色一份禮物送給女朋友,無意中發現一款字母香磚,香味十足亦可以組合成不同詞語,既美觀亦具創作空間」,於是他開始自己買材料,參照網上圖片自行製作,加上自己想表達的訊息,「製成品出乎意料的好,亦備受朋友讚賞,更委託我幫忙製作。」朋友好評加上在學時營運精品禮物網店的經驗,Jesse決定踏出新一步,展開Eachcare的生意,從字母香磚中取經,反覆研究及設計出Eachcare的第一個產品——字母香磚燈箱。 知道不少人和自己一樣,希望親手製作禮物表達心意,於是Jesse除了售賣手作禮物外,也開設不同的手作工作坊,例如Tufting毛氈、字母香磚燈箱及手工皂藝術品等,讓參加者親身參與製作禮物的過程,投入旁人無法代替的心意。不少參加者在工作坊前也與Jesse分享自己的設計意念、訊息,因為他所提供的工作坊充滿自由度,可以讓參加者在親手製作的禮物上,賦予專屬自己及珍視之人的回憶與意義。 引入創新模式 超越市場定式 創業初期, Jesse曾擔心難以開拓客源,憑著努力和機遇,乘上聖誕節送禮佳期的熱潮,工作坊的反應比預期更理想及熱烈,令原本的憂慮一掃而空。雖然如此,營運期間也少不免會遇上瓶頸位,同時面對不少同類型的工作坊冒起,Jesse指出,要穩住客源就絕不能墨守成規,需要改變及超越現狀,為工作室定位並建立獨有形象是突圍而出的唯一辦法。「半自助」就成為其工作室的賣點之一, 超越傳統的全程面對面指導,Jesse與團隊忽發其想,以平板電腦播放教學片段配合現場導師的輔助,讓參加者根據個人進度學習,因其需要隨時重看步驟或暫停,有需要時便向導師發問,這種模式讓參加者可以無拘無束、「零壓力」製作禮物。當時近乎妙想天開的轉型,令Jesse的工作室成功渡過瓶頸位。 四年來Jesse搜羅不同類型的手作工作坊,例如字母香磚燈箱、陶瓷耳環、流體畫等,設法開拓業務及滿足客戶需要。目前工作室主打是Tufting(簇絨)工作坊,近期深受大眾歡迎,皆因Tufting技術的可塑性很高,可以製成布袋、杯墊、掛飾及地氈等,參加者的選擇及創作空間也隨之提升。在約四小時的簇絨氈製作中,參加者需先選定作品圖案,寵物、情侶合照、偶像團體都是時下熱門題材,Jesse會幫助參加者投射圖案在布上,讓他們在畫框上輕鬆起稿創作。草稿完成後,參加者便可以在整理得井井有條的毛冷陳列櫃上挑選毛冷,並學習使用Tufting gun(簇絨槍),打造由自己親手創作的簇絨氈,由Jesse團隊進行後製、包邊及加上防滑墊。Tufting做法中最特別之處,就是運用簇絨槍,一槍一線打入畫布,過程中有些人會感覺很紓壓,有些人則是感覺療癒,這正是工作坊為參加者帶來的沉浸式體驗,回歸Eachcare的初心——悠閒。 從困境中超越自我 不斷挑戰活出意義 疫情期間,手作工作坊尤其盛行,坊間也出現了無數手作品牌。面對眾多競爭對手,工作室仍能站穩陣腳,原因除了是對服務質素的堅持及對客人的重視外,最重要還是Jesse不斷提升和超越自己的信念,研究和構思新產品及服務,例如把Tufting融入到不同載體,如變成布袋的花紋。Jesse分享,曾有同行抄襲自己的作品而氣餒,然而,氣餒過後他便會積極調整心態,繼續努力,他認為如果自己的品牌能輕易被取代,他們也需要檢討,因此,他和團隊一直嘗試,發展新元素,讓別人無法跟隨其進步的步伐。 從2018年開業至今,Jesse從不慣於待在舒適圈,反而選擇訓練出強大心臟去挑戰,提升自己的工作能力,不斷超越過去的自己,學習成為一個Creator。「從前讀書都是學習做一個乖巧學生,跟從老師的指示學習,做社會規範中最標準的行為,但經營Eachcare時,很多項目或新產品都要由零開始創作,沒有前車可鑑,比起從前的自己,四年後我的創作力和解決問題的能力都有所突破。」正如Tufting,剛開始時未必能暢順運用簇絨槍,可能會出現毛線打結的狀況,或因長時間舉槍而疲累,但如果不曾開始並堅持下去,便不能看到每位參加者捧起毛氈時那充滿成功感和滿足感的笑眼。 在經營工作坊與發展自己的同時,與客人的溝通、聆聽他們的故事也是Jesse開辦工作坊的意義之一。人與人之間的羈絆難以看見,卻能在一個眼神、一個微笑間流露,這個禮物工作坊正是打造這樣的溫馨空間。