LLA Editor

April 26, 2025

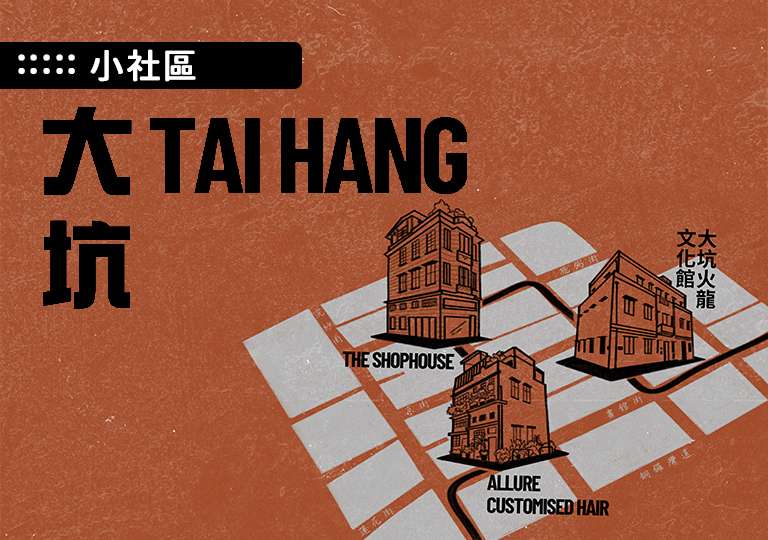

大坑是香港島一個充滿本土特色的社區,位於銅鑼灣與天后之間,由浣紗街、火龍徑、書館街等縱橫交錯的街道交織而成,街道的命名蘊含著獨特的文化意義,展現著濃厚的藝文氣息與歷史底蘊。當中始於1880年的大坑舞火龍最為人熟悉,習俗傳承至今近140年,每年中秋節均吸引過千名市民及遊客到場觀看,已成為香港彌足珍貴的文化遺產。 與繁華的銅鑼灣僅一街之隔,大坑卻保持著獨特的慢活節奏。在歷史傳承與新派文藝風格的交融中,小社區發展出別具一格的風貌。巷弄間遍佈古蹟及歷史建築,新舊元素和諧共存,處處洋溢著獨特色彩及細膩的人情味,猶如港島隱藏的文化瑰寶。於區中遊走,市民既能體驗傳統節慶的熱鬧,又可享受藝術文化的寧靜愜意,是一個值得深度探索小社區。 大坑火龍文化館 | 大坑書館街12號 這棟建築建於1909年,前身為晚清時期的「孔聖義學」,是由當時「香港孔聖會」創辦的免費學校。校舍在香港日佔時期遭到嚴重破壞,戰後在區內居民的捐助下重建,先後用作辦學或教育用途。設計採用現代主義建築風格,立方體外型,白色外牆配搭平屋頂、鐵窗及裝飾用的鐵花欄杆,內部設計簡樸且實用,充分體現現代主義注重功能性的特點。2010年獲古物諮詢委員會評為三級歷史建築,後經「活化歷史建築計劃」把建築物活化成「大坑火龍文化館」,專門展示大坑舞火龍的傳統歷史及大坑客家村落的演變歷程。 開放時間:上午 10 時至下午 6 時(星期一及特別公眾假期休館) 下列特別公眾假期休館:元旦日、農曆年初一至年初三、耶穌受難日、聖誕節及聖誕節翌日 THE SHOPHOUSE | 大坑第二巷4號 這座戰前唐樓已被列為三級歷史建築,其外牆採用了1920至1930年代常見的「上海批盪」工藝,工匠運用混合碎石和水泥批盪,使建築外牆呈現石材般的質感。唐樓內部也完美保留了1930年的時代特色,包括當時流行的彩色英泥地磚、水磨石地磚,及天花板上的裝飾性花線等細節。2020年,藝術空間THE SHOPHOUSE進駐此地,不僅精心還原及復修外牆,盡可能展現「上海批盪」的原貌,更在室內修繕過程中融入了香港本土的工藝元素,巧妙地在歷史保存與現代創新之間取得平衡。現時這座戰前建築已搖身一變成為充滿活力的藝術空間,THE SHOPHOUSE透過與這座不斷演變的建築空間對話,匯聚跨領域藝術家,定期舉辦各類展覽活動,並開放予公眾參觀,致力探索藝術、設計與日常生活的邊界,成功將歷史建築活化成一個文化與創意兼備的多元藝術空間。 開放時間:星期二至星期日: 上午11時至晚上7時 預約參觀:https://www.theshophouse.hk Allure Customised Hair | 大坑書館街3號 這棟三層高的唐樓外牆均採用經典的「上海批盪」工藝,其建築特色在於內部完全開放式的空間設計,讓住戶能按實際需要自由規劃格局。Allure Customised Hair十年前駐足於此,保留了外牆原始麻石牆面的質感,並且運用紅磚修復損毀部位及舊有門窗遺跡。店主十分注重髮廊內外的裝潢佈局,並將空間分層規劃,一樓為修髮區域,二樓是私人音樂廳,而三樓則作為住所。店主對音樂情有獨鍾,經常舉辦小型音樂會,與朋友及公眾分享音樂,Allure Customised Hair不僅成為音樂愛好者的交流據點,更發展成大坑社區備受歡迎的藝文空間,為歷史建築注入嶄新的生命力。 營業時間:星期一至星期日: 上午11時至晚上8時30分 不定期音樂會請留意 IG:@allure_customised_hair_hk 以獲取最新消息

April 26, 2025

April 26, 2025

如何選擇適合的行動輔具 按日常生活模式的需要作決定 – 使用者比較多在家內步行、出門走路,還是長期需要被照顧? 居住環境的考量 – 如果家中或大廈有樓梯,應選擇輕便易擺放及使用的步行輔具。 試用和展開 – 在正式購買前,建議先讓使用者步行試用,應選擇相容性高的設備。 最後,安全使用行動輔具可提高自信心和自主性,學習正確使用更能保持良好的行動能力,避免多餘傷害。以上只是一般建議,照顧者或用家在購買、使用或保養上有任何疑問,請向職業治療師查詢。

April 25, 2025

「求生」、「防災」概念,在香港一向較少被談及,然而張清風在求學時期已對這方面深感興趣和熱誠,數年前在社交媒體分享相關資訊,廣受歡迎。他相信社會在這方面有一定需求,決定成立香港求生及防災協會,提升市民的防災意識。 香港也要防災? 提及「防災」,普遍市民都會聯想起地震、海嘯等巨災,對香港這片福地來說,這些浩劫似乎跟我們沒有關係。清風表示災難不局限於巨型天災,而是泛指事件發生後,資源不足以彌補所造成的人命或經濟損失。災難可以分為天災和人禍,並根據其嚴重程度進行分類,如緊急事故、災害和巨災。儘管香港的天災較少,我們仍需具備防災意識,尤其要了解有關颱風、火災、水災、停電等本地常見災害的應對方法。 清風強調任何人都需要具備一定的防災知識,「舉例說,停電對一般人來說問題不大,但對於長者、失明人士和傷殘人士來說,尋求外界協助可能變得困難,因此做好預防措施對他們尤為重要。」加上氣候變化日趨嚴重,災害發生的機會相信只會有增無減,我們該如何提早準備,甚至在災害發生後快速讓社會復原,都值得探討。 在社會環境相對安全的香港,加上缺乏相關教育,令普遍市民缺乏防災意識;一旦發生災害,市民又往往依賴政府的應變措施。相比之下,台灣和日本的民眾更具備自救和互助的能力。「發生災害時,我們習慣由政府處理,等待消防、救護隊伍救援。其實災害發生時,最大的力量來自民間,當公營隊伍尚未趕到,我們要有能力自救,繼而幫助周遭的人。」 人人都能成為「防災士」 清風希望把來自日本和台灣的防災士概念引入香港。協會設立「防災士培訓計劃」,旨在提高個人在災害中的自救和互助能力,並強調社區的力量。「我們希望防災士能充當第一響應者的角色。倘若發生災害,在官方的救護隊伍到達前,防災士可以即時應變,率先處理一些問題。例如懂得急救的防災士能為傷者急救;有些則負責資源分配,判斷哪些人需要優先救援或撤離。」 協會的另一個目標是充當平台,讓眾多機構、企業之間的資訊流通。「香港的防災資訊相當零散,很多機構都有關於災害的應變資訊,例如緊急電話、逃生地圖、AED位置等,但這些訊息並不完善和流通。一旦需要查詢,將會費時失事。委員會計劃整合防災地圖,逐步統一防災資訊,以提升社會的整體防災能力。」 除了「防災士培訓計劃」,協會還開設了適合大眾參加的求生課程。清風表示,無論出海、行山、參與野外活動等,都可能發生危險。「大家切忌只依賴教練或專業人士的協助,自己也需要提高警覺,例如留意安全帶是否妥善扣好,以免因疏忽導致意外發生。」 協會又為弱勢社群、學校及不同機構舉辦針對性的活動和培訓,讓更多人接觸求生和防災的理念。例如以行動不便、失明人士的角度,設想他們需要甚麼技能,「一般人能處理的突發事件,對於這些有特別需要的人士來說可能變得相當困難。比起應變能力,他們更需要的是及早預防的能力。」 日常實踐 有備無患 今年的天災預言成為熱門話題,清風笑言確實有更多市民向協會查詢或參加課程。「每當出現這類預言,大家都會忽然提高警惕。大家有預防的意識當然是好事,不過日常生活中的災害更需要大家留意。學會基本的知識後,才能學習和處理更大型的災害。」我們當然希望預言不會成真,但清風希望藉這次事件,喚起大眾的危機意識。「有學員在參加課程後,在家中準備了求生包。我認為這是個好開始,大家除了參加課程,更應實踐所學。」 若大家都想未雨綢繆,準備防災的基本工具包,清風建議準備一個「72小時求生包」,內含水、食物、替換衣物、醫療用品、衛生用品、重要文件等。「預先準備好求生包,當發生事故時就能立即離開,亦有更多時間應對問題。這些物資在家中就能找到,很值得大家提前預備。」清風還建議大家預備一份「緊急應變計劃」,寫下親友的電話、公司和學校的聯絡電話;還有個人醫療資訊,例如血型、長期病患、食物敏感等資料。萬一手機沒電或失靈,都不至於失去聯絡和其他重要資訊。 防災不僅是社會責任,更是每位市民的責任。隨着環境變化,相信防災和求生知識,將成為未來生活中不可或缺的技能。

April 25, 2025

成為知名YouTuber是不少年青人的夢想,許多人認為拍攝YouTube影片不但有趣,還能賺取可觀收入。然而,要成功經營一個頻道,背後其實需要付出大量時間和心血。黎婉婷(阿Sa)從全職content creator,轉型至經營個人YouTube頻道,她的分享相信能讓有志成為YouTuber的年青人充分了解行業的挑戰。 必備技能 製作一條YouTube影片的流程大致包括前期構思、中期拍攝及後期製作。比起拍攝、剪接等技巧,阿Sa認為構思階段更為關鍵。「拍片前要思考影片的主題、受眾、以及想傳達的訊息等,這將直接影響影片的表達方式和風格。前期準備充足,拍攝時才會順利。」阿Sa拍攝前會準備一份稿件,列出拍攝主題、過程細節、訪問問題、想帶出的重點等,這樣不但方便拍攝,也讓自己有所依循,逐步完成工作。 在裝備方面,初學者無須大灑金錢,阿Sa指新手使用智能電話已能滿足大部分拍攝需求。若想有更佳質素,可配合收音咪,或使用輕便的vlog攝影機。隨著影片製作經驗增長,才逐步升級裝備,提升影片質素。 經營策略 YouTuber的主要收入來源除了品牌合作以外,還有YouTube的廣告營利,但創作者也需要達到一定的訂閱人數和觀看時數才能獲得分成。不過這些收入並不穩定,阿Sa表示除了經營YouTube,她也有一些freelance工作。「我不建議新手全職當YouTuber,一邊做其他工作、兼職,一邊拍片比較好。當你達到某些目標,認為需要投放更多時間在YouTube上,才慢慢調整各項工作和拍片的比例。」到過不同地方旅居的阿Sa更認為,從不同工作上學到的知識,或生活上的歷練,對創作都有幫助,或許能向觀眾分享和傳達更豐富的內容。 至於如何吸引品牌合作,從而增加收入,阿Sa強調影片的質素是重要的元素之一,優質的影片自然會吸引品牌關注。「由於我的頻道只有自己一個營運,因此我不會盲目追求上載影片的數量,YouTube上每天都出現無數的新影片,如何突圍而出才是最重要的。」阿Sa回想第一次跟廣告商合作的經歷,當時廣告商看到她在一條影片中分享有關情緒、壓力的內容,剛好他們的產品、服務與她的經歷匹配,因此促成合作機會。 設定目標與心態管理 對於新手創作者而言,YouTube頻道初期的成績通常都未如理想,該如何決定繼續經營YouTube頻道抑或轉型?阿Sa認為設定清晰的目標和期限是非常重要的。這不僅有助評估頻道的發展,也能根據實際情況決定是否繼續經營頻道。「當YouTuber或Slasher的收入通常都不穩定,所以我也給自己設定期限。我把一些積蓄作為未來三年的營運資金,三年後審視成績,例如看看收入是否足夠維生、繼續經營頻道等,再決定要繼續當YouTuber抑或另覓出路。」阿Sa建議量化目標,方便審視情況,例如在一定時間內要製作一定數量的影片、達到一定數量的訂閱人數等,方便自我評估。 在自我管理的工作模式下,創作者的心態相當重要。阿Sa表示要保持自律,合理分配時間,以確保影片的質量和進度。「沒有公司的規範與督促,很容易失去方向,因此必須自律。例如我規定自己每月上載三條影片,預先定下日期,無論如何都要產出影片。」阿Sa認為這樣做也是一種推動自己持續創作的方法,能避免自己在低潮期時輕言放棄。 熱誠與初心 某些影片的成功經驗往往能成為推動力,讓人在過程中學習與成長。阿Sa分享了一次難忘的經驗,「那段日子的觀看次數不太理想,加上生活上的種種不如意,難免有些失落。那時候我正在剪輯一條關於屯門宵夜的片段,我對影片沒抱太大期望,但在剪輯時,我覺得可以做自己喜歡的內容,又能支持喜歡的小店,讓我感到快樂。沒想到這條影片後來成為頻道中最高觀看次數的影片,實在喜出望外。」阿Sa覺得即使不看成績,這次的拍攝過程讓她感到滿足已經足夠,亦體會到只要用心製作,慢慢就有回報。 要在競爭激烈的平台上脫穎而出,成為出眾的YouTuber絕非易事。希望每位有志於此的創作者,都能在影片創作中享受無窮的樂趣,並在過程中不斷成長,逐步實現夢想。

April 25, 2025

牙科、疾病研究、化驗、太極、教學,乍聽之下互不相關,卻都是魯慶榮博士花了大半生鑽研的題材。凡事喜歡理解全貌的魯博士,鍾情於醫學研究這片廣闊大海裏暢游。他由自身興趣出發,從不同領域梳理脈絡、理解當中的邏輯如何與病理學相扣、在不同之中找相同,漸漸越游越深、越游越遠,甚至「游」進大專院校擔任講師,又在坊間指導醫療課程,為醫療行業培訓出一批又一批新血,將「醫療工作是對人不是對物件,要用心做」的宗旨傳承下去。 現職臨床化驗主任的魯博士,出身自香港大學牙科,畢業後按著興趣踏上了醫學研究及教學之路,同時又在化驗前線協助社區組織進行診斷普查,當中包括由政府牽頭的大腸癌篩查計劃。魯博士分享,自己是受大學教授影響而對醫學研究萌生興趣,「我喜歡了解全身的病理,最深刻第一次上病理課,教授說發炎反應是貫穿每時每刻,當時不太理解,後來發現原來生活中的一個踫撞、感到痛楚,都是發炎反應的一種,那時才明白,原來病理可以很簡單、很有趣,於是就想研究更多。」 研究擴闊視野 以教學推廣預防醫學 醫學研究過程擴闊了魯博士的眼界,讓他得以用更廣闊的視角了解疾病。魯博士的研究包括女性內分泌生物標誌與乳腺癌的治療方法、牙周病患者遺傳基因的變異等。本身熱愛太極的他,甚至將太極融入醫學,藉著太極拳調整癌症患者思緒,以及紓緩內在不適。不過,魯博士發現習太極對癌症病人而言,效果不太理想,「病人在化療期間內心世界很混亂,很多時都記不住招式,變相達不到效果。」他因而思考以太極拳作為「預防」疾病的可能性,並將太極推廣給普羅大眾,期望透過強健身心作為最直接的疾病預防。 魯博士的想法恰好與預防醫學接了軌,「其實不應該只由末端治療,如果器官損傷後才進行治理,無論是時間還是金錢的代價都好高。」魯博士透過教學、講座、運動等方式入手,由「末端治療」改變為「前端給予」,透過講解病理提高大眾對預防疾病的意識,「我教書時會解釋很多疾病從何而來、如何預防疾病等內容,讓年輕人知多一點。」 除了以教學推廣預防醫學,魯博士亦積極教授醫療相關的職訓課程,為行業培訓新血。2009年起,魯博士在青協教授「醫務所助理證書課程」,上至病理、化驗,下至診所接待都一一涵蓋,「助護是一個醫生很信賴的角色,一個細心、有責任感的助護,可以為醫生減輕很多旁枝功夫。」 拆解助護工作日常 診所運作的重要齒輪 有別於護士,診所助護的角色有如診所裏的行政人員,是具備基礎醫療知識的助理,職務範疇還涉及接待病人、處理病人投訴等行政工作。魯博士解釋,由於醫療行業人手不足,加上醫院對護士專業需求大增,「如果要護士於診所工作,成本太高亦太浪費了」,行內因而衍生助護一職。而在昔日的醫療制度下,「助護」工作範圍廣,只要修讀相關課程及接受訓練,便可以到不同醫療場所工作,後來制度改革,按前線需要將助護細分為「醫務所助理」、「二級病人服務助理」、「三級病房助理」等不同崗位。 魯博士說,一般助護的訓練及學習包含病理學知識,「不會學到好深入,大概是護士學的50%,但助護也需要知道一些病理學基本邏輯,如疾病常見症狀、如何用藥等。」另外,助護亦要精通基礎臨床技術,例如抽血、量血壓、「篤手指」驗血糖及洗傷口等,而每個技術操作都有箇中細節。以洗傷口為例,動作看似簡單,但清洗時必須好好包裹鐵鉗,避免因直接觸碰而導致傷口破損,或將細菌帶入傷口,「如果醫生做完手術,但助護洗傷口時處理不當,將細菌帶入傷口導致發炎,那麼醫生就要重新處理,或令疤痕變大,破壞了之前的過程,繼而令病人失去信心。」魯博士又指,昔日不少助護為病人抽血時,為了令血管更明顯而拍打病人的手,「如果拍打可以令血管更明顯,那麼用重物拍打不是更好嗎?其實拍打只會令紅血球爆裂,是不理想的做法,由此可見正規的學習和訓練對助護而言是相當重要,理解背後的原理就不會這樣做了。」 接觸病人第一線 細心、耐心缺一不可 診所管理技巧可說是助護的必修課,亦是魯博士相當重視的一環。「助護是與病人接觸的第一線,所以助護的工作方式會直接影響一所診所的形象,必須記住我們的服務對象是人,不是物件,有沒有用心對待他們,病人會感覺到的。」魯博士分享,在英國家庭醫生制度下,助護會在病人求診翌日致電跟進病情,魯博士上課時也會遵循正規制度而教,「這樣病人會覺得暖心,不過實際操作上,是否打電話跟進就要視乎診所醫生安排而定。」 執教課程16年, 魯博士遇過不同背景的學生,由家庭主婦到60歲退休人士都有。其中學生Connie本來從事飲食業,為了探索轉行的可能,她在一年前修讀了醫務所助理證書課程。Connie分享,自己一直對醫療行業感興趣,大專時亦曾修讀醫療課程,當時的導師正正就是魯博士。時隔數年再修讀助護課程,Connie才深入地認識到助護的工作以及當中的細節,「修畢課程才發現原來要很細心。」Connie對課堂上魯博士教授如何以傳統方式量血壓十分深刻,「量血壓的原理是透過臂套充氣先令手『無血行』,到放鬆後血就會一下子衝過,理應會聽到聲音;但起初不理解何謂有聲音,因爲不同的人和不同的手又都會有細微的分別,十分考驗耳朵的靈敏度。」 活用生活事例 以真誠對待學生 Connie修畢證書課程後,曾於大專院校繼續進修,然而在課程中發現自己性格不適合當助護,因而未有投身相關行列。不過,Connie卻將學到的醫療知識帶入生活,「有一次工作時被熱水燙傷腳,傷口面積很大,幸好我學習過洗傷口,所以當下就知道該如何妥善處理。後來發現,經處理後的位置接近沒有疤痕,但相比之下,有同事曾有同樣的經歷卻留下深深的傷疤不退。當時我就明白到原來上課學習到的東西是可以活學活用。」魯博士隨即補充:「教學就是用最簡單的方法影響到人。」 Connie笑說,魯博士喜愛用生活化例子講解理論,生動又易入腦,惟在大專院校上課,就要面對大量學名和醫學理論,反差大得有點吃不消。魯博士笑著回應:「教學也是要用心,生活化、體現化,學生吸收到,才會終身受用。」教導學生用心對待病人的同時,魯博士亦以真誠對待學生。教學多年,魯博士為行業訓練過不少新血,亦見證不少學生畢業後投身其他行業,「最後未有從事醫療行業都不要緊,最重要是他們能活用知識,像Connie分享那樣,這樣就足夠了。」

April 25, 2025

從事社工多年的倪曉暉(Debbie),12年前赴台深造動物輔助治療師課程,其後成立香港動物輔助治療協會,將狗狗帶入輔導與治療之中。藉著人狗互動,解開受情緒困擾或有特殊學習需要之兒童及青少年的心鎖,學習欣賞自己、培養同理心及改善社交,同時療癒心底脆弱的部分。 藉相處卸下心防 覺察自身情緒的需要 動物輔助治療可由社工、心理學家、言語、物理治療師或其他註冊助人專業主導,事前必須修畢相關專業課程。以動物作為介入手法,糅合心理治療、言語治療、輔導等不同領域,為有需要人士提供個人化服務。惟治療並非看診開藥,即使沒有言語交流,人與動物也可因著觀察與互動,產生微妙的連結。 Debbie以大腦鏡像神經元解釋,簡單如觀察動物睡覺,或輕撫動物毛髮,人類會不自覺地卸下心理防衛機制,繼而產生「快樂荷爾蒙」,感到放鬆及療癒。情緒病患者大多容易精神緊張,當留意到個案與動物互動期間,個案開始卸下心防,治療師便可適時介入,從旁指導個案調整呼吸節奏,加強五感覺察,讓他們在身心放鬆的狀態下宣洩情緒,嘗試與人交流。 面對自己或身邊人的情緒波動,未必人人都懂得如何應對。有時寧可埋藏,甚至否定自身的情緒需要。然而,我們與動物交流的過程中,可留意到動物也有情緒,當害怕、難過或憤怒時,他們自有相應的方法表達,如甩動身體、「鯨魚眼」、「飛機耳」等。Debbie形容這如同一面鏡子,告訴我們有情緒是正常的:「好多人覺得有情緒是一種錯誤,但狗狗很多時候會以較溫和的方法表達情緒,我們可藉此教導大家,難過或生氣時不一定要打架,也不一定要罵人,其實可以透過溝通解決。」有些患者很抗拒焦慮時出現的身體反應,如肚瀉、手震等,但動物有情緒時也會有類似的表現,「他們可能會覺得自己很懦弱,但這是身體告知你它有需要被照顧時的正常方式。我們可透過狗狗的行為反思自身,學習如何照顧、接納自己。」 互動如鏡反思自身 行為心態逐漸改變 藉著與動物互動,反思的除了是自身情緒需要,更是與人交流的方式與界線。專注力不足或過度活躍症學童在校易被標籤,或常因「坐唔定」而被罰,漸漸失去自信。Debbie指,動物輔助治療有助小朋友學習控制衝動行動和換位思考,「他們常常覺得自己有問題,與動物互動的過程會讓小朋友知道問題是源自你的行為,並非你這個人。當狗狗感覺安全,便會走近你。漸漸他們便會發覺,原來只要調節自己的行為,都可成為被信靠的人。」 與狗狗相處時學習控制聲量,玩遊戲時學習取長補短、團體合作,放下對輸贏的執著,通通都可用於生活。「他們發現以前進行團體活動時,於相處言談間會怪責同學,現在卻不會怪責狗狗,背後的原因是甚麼?我們會再與小朋友討論。他們漸漸學習到,即使當下多緊張,也要控制自己的言語和動作,即使遊戲輸了亦要欣賞自己和朋友。慢慢學習將這份對動物的同理心,放在他人和自己身上,做每個行為之前先考慮他人的感受。」在Debbie眼中,治療並非著眼於與治療犬完成多少任務,而是透過與牠們互動,了解彼此的需要,取自生活、用於生活。「不論是患有情緒病,抑或有特殊學習需要也好,希望動物輔助治療可幫助小朋友建立一套處世智慧。」 無聲滋養孤獨心靈 成為生命裏的光 除了互相學習,對部分人而言,狗狗的出現更成為其生命重要的救贖。協會不時帶治療犬到兒童及青少年院舍探訪,Debbie憶述一名長住院舍的青年,多年來看著不同人進進出出,戒備心強兼對生命失去希望。惟自協會每逢週日帶同狗狗探訪,他的想法開始改變:「他說當時的人生希望,就是每個週日等待治療犬來探訪。一開門,治療犬就會衝到他身旁,他方發覺原來在這個世界上,有人在乎他。」經過10年相處,他不論開心、難過都會與治療犬及團隊分享,狗狗陪他長大,他陪狗狗變老,直至狗狗走完人生最後一程。時至今日,他努力上班上學,背後的動力也源於狗狗。「他說看到狗狗如此努力生存,雖然不知原因,但自己都想試一試。我們也留意到他的情緒愈來愈平穩,在相處的過程中建立更多自信 。」 對那位青年來說,治療犬是生命裏的光,燃亮孤獨的成長路。動物許多細微的動作,往往也能成為他人的力量。有研究指狗狗觀察力敏銳,能解讀臉部表情,看穿人類的情緒。Debbie分享在小組活動中,有時候治療犬意識到某位參加者的情緒低落,會特意舔他作安慰,或發現有人情緒不穩或緊張時,也會走近撒嬌。Debbie笑說:「有些狗狗見到人緊張,就會去做『和事佬』。」 服務確保動物權益 人狗平等 最重要享受 一般而言,治療師會攜同治療犬及主人一同進行服務。犬隻及主人需先經一年實習做治療學犬,並參與培訓課程,再投考國際標準治療犬團體試,合格方可成為正式的治療犬團隊。治療犬團隊資格試需每年續考,期間狗主亦需上課,以確保服務質素;在治癒他人的同時,狗狗和主人也有得著。10歲的雪橇犬Panda是治療犬之一,本來因前主人移民而居無定所,幸而獲新主人Gary收養。起初Panda性格內向兼缺乏安全感,參與服務後與主人變得更親近,「他更加黏我,打個眼色就知道我需要什麼,有時上課或做服務時,真的感受到何謂人狗合一。以前牠總是不表達自己,甚至做很多行為嘗試討好我們,怕被拋棄,但現時變得勇於表達,開心難過也好,有甚麼要求,我們都想為牠安排。」可愛的是,Panda穿上制服時更有自覺,更加乖巧溫柔。 至於對有十多年養狗經驗的Gary來說,參與治療犬培訓也帶來無數得著。既學懂細微地觀察寵物,解讀其安定訊號,準確理解他們的情緒和需要。即使牠們調皮或犯錯,也會以正向訓練的形式取代責備。另一方面,參與青年服務也讓他反思與家人、後輩的關係。 即使以助人為目標,也不代表可以要求治療犬無限付出,Debbie認為狗狗的身心狀態也要被妥善關顧。她強調治療同時需著重動物福利,如她會因應犬隻的個性分配活動,較活躍的可多參與互動,溫和安靜的則以靜態介入為主。治療期間亦會時刻留意治療犬的表情、肢體語言及行為模式判斷其狀態,若感不適可隨時休息或離開。治療小組的人狗比例亦經嚴格控管,狗與人的比例為1:3或4,每次只可由一人觸摸狗狗。在協會內,治療師、主人和治療犬的關係是對等的:「我們常常會想,動物可為人類帶來甚麼?其實我們也要顧及牠們的感受。在活動之中,我們最講求的是尊重和享受,而非要狗狗忍耐,其實人也同樣。」 動物輔助治療從不是單向的付出,治療犬最單純的接納與陪伴中,開啟了無數緊閉的心屝;治療過程同樣滋養著狗狗的成長,讓牠們在服務中找回自信、建立與主人的默契。當人類的言語未能解開心中的疑惑時,或許一隻治療犬的到來,能在治療過程中讓我們彼此接納,創造更多意想不到的奇蹟。 場地︰Paws Hero動物英雄聯盟

April 25, 2025

性格外向好動的Wai Ling自小已是運動健將,田徑、欖球樣樣精,她自言鍾愛冷門興趣,因怕悶也愛挑戰自己。Wai Ling在學期間已開始於海洋公園哈囉喂「扮鬼」,再擔任巡遊演員、極限表演者等職業,8年前更當上特技人。她活用各個身份所學到的技能與經驗,自在地遊走於不同崗位,受傷或失敗也好,都化為她成長與進化的養分。 零武術根底入行做特技人 甘願捱打呈現逼真劇力 Wai Ling甫畢業便到酒店當健身教練,數年後陷事業瓶頸位,感沉悶又無晉升空間。欲轉行之際,剛好朋友向她推介特技人課程,她自覺身手靈活且不怕受傷,便決定一試:「當時抱著進修的態度報讀,覺得特技人既特別又新派,沒有想過最後會加入這個行業。」 特技人分為武師及替身兩種,雖然是運動健將,但對零武術根底的Wai Ling來說仍然吃力。原以為高靈活度和良好的身體控制能力會有優勢,但武打動作不能單靠觀察與模仿作呈現,力度與形態稍有差池,已足以影響其韻味。唯有將勤補拙,打好武術基礎後再學習調整力度、配合鏡頭,讓攝影師能精準地捕捉動作的張力,每一部分也是一門學問。「經常收到指令要『有力啲』,其實十分抽象,曾經試過拍了十多個鏡頭也未達要求,正正體現了『台上一分鐘、台下十年功』這句說話。」 武師大多負責「下把位」,要飾演中拳、被毆打的角色,雖然老是做沙包,但當畫面逼真兼有劇力,Wai Ling更覺滿足。「用身體來演戲,是我們的技術之一。假如我們演得不真實,《九龍城寨》中的林峯怎樣看都不夠型格。如畫面能呈現到甄子丹的功架,即使中了他一拳,也是一份滿足感。」咬實牙關甘願當一個齒輪,源於Wai Ling對電影的熱愛,也被特技人的新奇刺激所吸引。 苦練功架不斷進修 尊重特技人的工作 由修畢課程至投身特技人行業,至今已近8年,為扎穩馬步、補足自己的短處,Wai Ling不斷深造各種武術,如巴西柔術、拳擊、泰拳等,除了為自己打好根基,更是為未來做足準備。她坦言潮流不斷更替,時而掀起李小龍雙截棍的潮流,當《殺神John Wick》上映,又會帶來近身格鬥術的熱潮。身為特技人及動作演員,不斷進修是在行業生存的唯一方法,故步自封只會被淘汰。她分享愈學習得多,愈能分辨各種武術的細節與異同,如拳法、踢技等。有時候師傅更會分享習武及比賽心得,認知得愈多,未來便能更細緻地設計電影動作。 爽快刺激的動作電影最能吸引觀眾的眼球,但對特技人及動作演員而言,全面的分析才是每一場打戲的關鍵。「要多觀察鏡頭,擴闊自己的知識與眼界,才能判斷何謂對錯與美醜。我很喜歡了解觀眾的感受,希望從不同的視角了解電影畫面,再看看可如何調整。」Wai Ling面對觀眾絕不得過且過,反而捉緊每個學習機會,走近觀眾、內化知識,為每一個工作做足萬全準備與反思,希望對得起特技人這項專業。 拍攝前早有受傷準備 傷患並非障礙 除了武術要邊做邊學,特技人更多時候要面對的,是槍戰、爆破、火災、車禍、跳樓等場面。外行人可能覺得危險及恐怖,Wai Ling卻說早已有心理準備,「我們的工作環境雖然比一般人危險,但做足安全措施、有保護意識地完成動作,就是特技人的職責。」以前的特技人需要鬥真功夫,拍攝時要夠拼命,像真度才高,但現在可借助其他安全設備協助完成動作,特技人的工作主要是呈現危險的感覺,並非「搵命搏」,例如可以使用威也、拍攝期間於衣服內藏護具、落地時準備保護動作等。 作為行內少數的女生,好處在於能為女演員們擔任替身,幫助她們試機位、省體力;但壞處則是女演員的衣着大多貼身或布料較少,難以內藏護具。初入行時,Wai Ling曾拍攝失足墮崖的場景,因衣服過窄,無法將護具隱藏,再加上威也的落點有偏差,她毫無緩衝地直撞地面,痛得無法站立,她回憶:「通常拍攝完,工作人員會詢問武師有沒有問題,但沒有人會回答有問題。那刻我坐在石頭上,劇痛卻不敢表達,過了一分鐘後才勉強回應。之後再補拍另外兩三個鏡頭,求醫後才知道尾龍骨骨裂。」票房破億的《九龍城寨之圍城》,Wai Ling也參與其中,飾演魚蛋妹媽媽的替身。角色死後被棄屍,從兩層樓高被拋下,猛烈碰撞後跌至晾衣竹上。作為死屍,她無法做任何動作來保護自己,加上身穿旗袍,穿戴護具的空間也非常有限,拍攝兩三個鏡頭後,Wai Ling的手腳已遍佈瘀痕。即使準備再充足,也難免會受傷,Wai Ling淡然地說:「每次工作我都預計或多或少會受傷,輕微的擦損或瘀傷,我承受到的也不是問題。」 忠於自我的硬朗女生 活用經驗實現斜槓無限可能 常因工作五勞七傷,Wai Ling家人並不支持她當特技人。她理解家人的憂慮,但更想證明追求自己喜愛的事業是正確的選擇。她自認性格「硬頸」且「硬淨」,當遇到難關與質疑時,會更想挑戰自己。「做自己喜歡的事沒有錯,我反而更想嘗試,並會問自己,為何我不行?」特技行業以往由男生主導,但隨著時代進步,性別定型也逐漸被打破,「世界很闊,選擇甚麼工作是自己的自由。我從不覺得自己是柔弱的女生,我是有力量的。」Wai Ling並不是想要戰勝他人,她只想證明女生也能達到與男生同樣的水平。 這種打破規限、嚮往自由生活的心態,讓Wai Ling不甘於成為朝九晚五的打工仔。她以Slasher身份工作多年,除了擔任特技人,還是吉祥物演員和極限運動表演者。這些表演工作為她累積了經驗,作為特技人時,她常常用肢體語言演戲,而在扮演吉祥物時也能運用這些技能。無論擔任哪個身份,也需要代入角色和具備演員觸覺,活用表情和肢體語言,演活角色的生命。她也為能靈活運用所學感到自豪,當年在運動科學相關課程所學到的肌肉訓練、急救及受傷判斷等知識,對特技人的工作也大有幫助,幫助她自我鍛鍊和保護。 「多變的職業讓我『轉數』更快,面對各種障礙時,習慣保持冷靜、不慌亂,亦學會了欣賞失敗的魅力,讓我的抗壓能力有所提升。」斜槓族的工作、收入未必穩定,為何能吸引Wai Ling堅持下去?她表示賺錢固然重要,但目前的人生閱歷,每一格都很豐富、有趣和獨特,她更享受其中:「我做Slasher,每一個工作都為我帶來滿足感,從不覺得要捱。我希望保持多元發展,讓大家想起我時,會認為我是一個靈活多變、有趣的靈魂。」這份拼勁帶領Wai Ling站上更大的舞台,參演由張家輝執導的電影《贖夢》,活用了在主題樂園15年「扮鬼」的經驗,加上做特技人苦練的靈敏身手,錘鍊多年,終於在大銀幕上擁有屬於自己的角色,繼續發光發亮。

January 15, 2025

葉彥廷(Frankie)出身自基層家庭,牧童笛及二手玩具琴是陪伴他成長的樂器,五歲時他便能以牧童笛吹奏廣告歌、隨著琴鍵發光位置記認音符,一步步的拼湊及摸索,讓他與音樂結下不解之緣。時至今日集唱作人、編曲監製、樂手、導師多重身份於一身,一切也源於那份始終如一的熱愛和初心,希望在路途上感染更多喜愛音樂的人。 隨音符感受情感流動 自組樂隊打開創作大門 Frankie自小對鋼琴有興趣,惟因生活拮据,始終未能圓夢。直至初中獲社福機構資助,終可接觸鋼琴,過程卻戰戰競競。「我知道學費很昂貴,亦怕考試不合格會浪費金錢,所以每次都會努力練琴,如表現未如理想,罪疚感會油然而生。」眼看兒子甚具天分,Frankie父母特意花數萬元買二手鋼琴方便他練習,鋼琴至今仍放於家中,時刻提醒著他的初心。 其後在教會遇上從美國伯克利音樂學院回流的師父,受他啟蒙愛上爵士鋼琴,亦開始接觸現場演奏。Frankie形容教會猶如木人巷,他經常擔任司琴,從中學習如何與樂手合作、與觀眾互動帶動氣氛,甚或演奏期間隨機應變的技巧。Frankie對音樂的熱愛日漸濃厚,他指當時覺得音樂「好好玩」,很享受演奏的感覺,「音樂不單單是一種聲音,也有人性及感情在內,最重要的是保持表演時的熱情。」這份喜愛帶領Frankie走得更遠,他自組樂隊參加比賽及表演,更與隊友一起創作,包辦作曲、填詞、編曲及監製的工作。 苦練基本功成為全職音樂人 自學編曲監製發掘樂器特性 Frankie初時有考慮大學主修音樂,卻發現音樂系的入學要求為持有八級鋼琴的資歷,因此他唯有轉讀創意媒體,並於在學期間繼續學琴考試。畢業後他順理成章投身資訊科技行業,從事寫網頁、開發程式等工作,他回想當時每天坐在辦公室,工作沉悶欠缺突破,便利用空餘時間來創作音樂。直至七年前公司部門被遣散,他終下定決心將音樂變成事業。Frankie的第一步是成為琴行導師,為人師表不能得過且過,他深感基本功不夠扎實,便每日在家練習,「一日練八小時,將多年所學習的知識重新整理一次,由零開始反覆練習。」 自此Frankie更專注創作,在網上自學錄音及編曲,與好友一同造歌。起初純憑靈感編曲,其後開始分析其他人的作品,仔細聆聽不同樂器對旋律發揮的作用。Frankie習慣自學解難,除編曲觸覺與技巧外,如歌曲需要結他、鼓或任何樂器的幫助,他都會主動學習。「每一種樂器對樂手而言都是一個工具,因此我很喜歡發掘樂器的新聲音,要思考如何把工具的作用發揮到極致才能創作出更具層次的作品。」除了樂器配搭與運用外,他亦嘗試擔任監製監督歌曲製作,如與歌手討論唱法、處理聲音運用、調整咬字、混音等,幫助歌手表現最吸引的一面。數年間,Frankie的努力漸漸受到肯定,開始成為歌手如陳柏宇、Serrini、Mirror、MC張天賦等的演唱會樂手及創作班底,在樂壇嶄露頭角。 享受犯錯帶來的出奇不意 突破求變源於永不滿足 文字與音樂創作同樣是個人想法和感受的投射,他人難以批判。Frankie指香港教育較少引導學生打破常規思考,總以二元劃分對錯,但音樂最有趣的地方正正就是跳出固有規限,方可發展無限可能,「音樂無對錯好壞之分,只要有想法就可以實行。」他強調破格之前需先打好基本功,如樂理知識、和弦應用、樂器特性等知識,亦需學懂相關理論,但如何運用則是個人選擇。 他自言音樂品味奇怪,不愛遵循規矩或順應主流創作,反而偏愛衝擊大及難以預測的歌曲,因嘗試與碰撞的過程更吸引,即使出錯,也可將錯就錯成就新作品,他曾經試過編曲時不小心將全部音軌延後半拍,後來成品意想不到的動聽。 在Frankie眼中,音樂是自由表達當下想法與情緒的媒介,也是精神食糧,但自由非指任意妄為,唯有放遠眼界、不斷學習,方可持續進步,找到突破的缺口,蛻變成自己喜愛的模樣。故除了世界各地的音樂,他更喜歡涉獵不同範疇的知識,如看書及賽車,了解各種人和事,保持好奇心,打開所有感官探索世界,並轉化為成長及創作的養分。「即使最厲害的樂手,也會覺得自己有不足之處,正如跑手不會滿足於9秒9的成績,也會追求9秒8、9秒7,甚至更快的成績來突破自己。當你的知識和技巧有助你精準表達心中所想便是理想的狀態,但永遠都可以更好。」相比活用天賦,Frankie更花足百分之二百的努力來提升自己。 記得心處的悸動 以真誠打動觀眾 現時Frankie身兼編曲及現場演奏的導師,學生年齡層很廣,大多是行內人。相比教授理論,他更期望可啟發學生思考。「希望我講畢一個理論後,能啟發學生聯想到更多不同的方向。如果他們只參照我的作品,死記硬背的意義不大。若我的教學能讓他創作出新事物,這樣更有價值。老師最重要是因材施教,要找到學生的優點及強項,將其放大,才能讓他們發展得更好。」 他形容課堂為互相學習的過程,有時學生的提問更會讓他反思所學,他也藉著分享表演經驗,提醒學生不但要勤練習,也要享受演奏,因表演最大的價值在於你和我的感受。Frankie分享,「不要做一個沒有靈魂的演奏機器,『做到』與『做得好』是兩碼子的事,正如人說話會有語氣,彈琴也同樣,試想像你在哼唱這段樂章,樂曲所表達的正是你內心的聲音。」 創作音樂的初心是享受當下,不論是創作還是演奏,唯有全心投入,方可打動觀眾,隨著表演者走入樂章,順著情感起伏,感受同頻的溫度,彷彿音符在空氣中舞動,傳遞著彼此的靈魂。正如Frankie所言:「若只是為了彈奏而彈奏,則無法真正奏出音樂的精髓。最重要的是享受這份過程,才對得起自己心中的那份熱愛。」